平面構成・色彩構成(コース専門教育科目/演習)

基礎造形として「カタチ」と「色」を学ぶ

形や色など基礎造形に関することを勉強します。講義や演習を通して、形の見え方や色の見え方について学びます。あらゆるデザイン表現の基礎となる内容です。

色の三属性(色相・明度・彩度)について、まず最初に学びます。三属性は色彩学習の最も基本となるテーマです。

色の心理的効果についても学んでいます。上図は、暖色系の色と寒色系、それぞれ店舗色にした場合の印象をCGでシミュレーションしてみているものです。

着彩については、アクリルガッシュを使用します。

人間の目の見え方を理解するために、目のしくみにみたてた手作りピンホールカメラで風景をみています。箱に穴を空けただけなのによく見えるので、ビックリ。

点の線化(ライトアート)

基礎造形要素として、「点」が動くと「線」になりますが、 その過程をライトアートで体験しましょう。

受講生による作例

受講生による作例

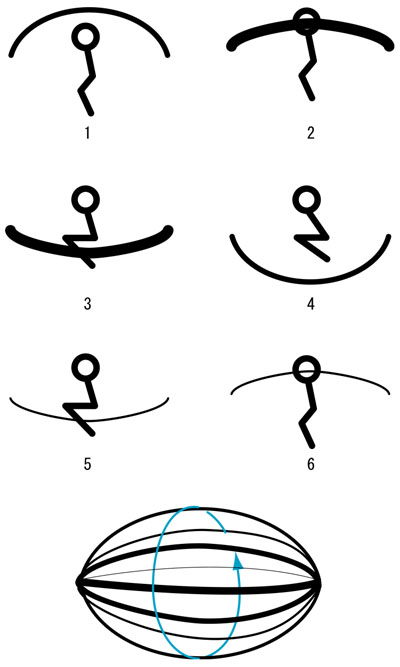

線のはたらきを意識する(ラインアニメーション)

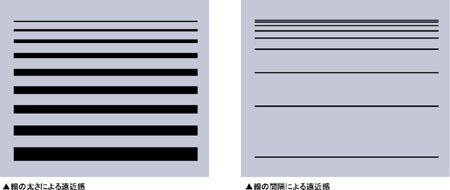

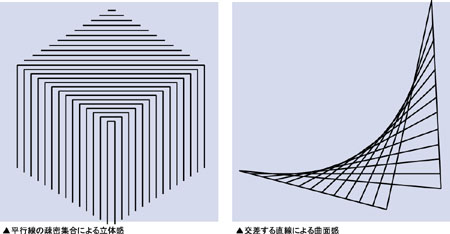

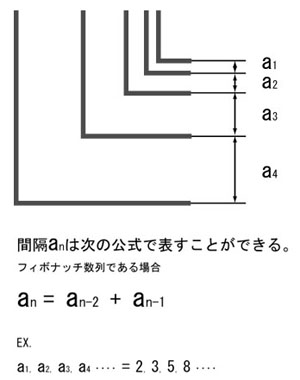

「線」は、造形要素として重要なはたらきがありますが、観念的な知識だけではそのはたらきを理解することは困難です。ゆえに、動き(animation)を手がかりにしてながら造形のはたらきを学ぶ方法を提案しています。

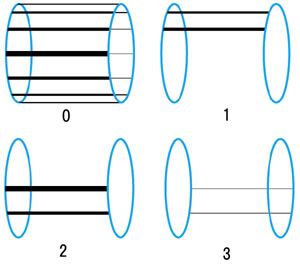

こういった「線」の造形的特性について、アニメーション作品をつくりながら(楽しく且つ感覚的に)学ぶのです。簡単な原理(サンプル)は、下図の通りです。

SAMPLE 01

SAMPLE 07

SAMPLE 08

SAMPLE 09

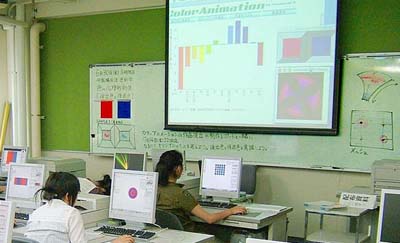

動きを手がかりにした色彩教育(カラーアニメーション)

「色」の造形的特性について、アニメーション作品をつくりながら(楽しく且つ感覚的に)学ぶ方法も提案しています。

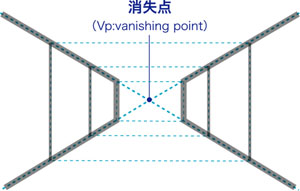

例えば、暖色系(赤など)は進出しているように見え、逆に寒色系(青など)は後退しているように見えるといわれます(進出色と後退色)。しかし、観念的な知識だけでは理解が困難です。ゆえに、動きを手がかりにして色の造形的特性を学ぶのです。

SAMPLE 01:左右の面が交互に出たり引っ込んだりして見えるはずです。

SAMPLE 02:回転盤が凹になっているように見えるはずです。